检测项目

力学性能检测:

- 冲击试验:夏比V型缺口冲击功(KV2/J,参照ISO 179-1)、Izod冲击强度(kJ/m²,参照ASTM D256)

- 拉伸试验:屈服强度(≥65MPa)、断裂伸长率(110-150%)

- 热变形温度(HDT,1.8MPa载荷下≥130°C)、维卡软化点(≥145°C)

- 低温冲击保留率(-40°C下冲击功保留≥80%)

- 湿热老化后冲击强度(保留率≥70%,参照GB/T 3512)、UV暴露后冲击衰减(能量损失≤15%)

- 化学试剂浸泡冲击变化(耐酸碱性变化率±5%)

- 缺口冲击强度比(无缺口/有缺口≥2.5)、缺口半径影响(0.25mm缺口能量吸收值kJ/m²)

- 多轴冲击测试(能量吸收峰值N·m)

- 冲击疲劳寿命(循环次数≥10⁴)、裂纹扩展速率(mm/cycle,参照ASTM E647)

- 动态负载冲击(频率0.5-5Hz下能量衰减)

- 透光率(≥88%,参照ASTM D1003)、雾度(≤1.5%)

- 冲击后光畸变(变形角度≤0.5°)

- 水解稳定性(浸泡72h冲击保留≥90%)、氧化诱导时间(≥20min,参照ISO 11357)

- 溶剂应力开裂抵抗(裂纹萌生时间min)

- 长期冲击蠕变(1000h变形量≤0.2mm)、冲击蠕变速率(%/h)

- 应力松弛系数(≤0.1)

- 表面硬度(洛氏硬度M级≥70)、摩擦系数(动态≤0.3)

- 划痕抵抗(临界载荷≥5N)

- 极限氧指数(LOI≥25%,参照GB/T 2406)、JianCe94阻燃等级(V-0级)

- 烟密度(最大比光密度≤200)

检测范围

1. 纯聚碳酸酯板材: 厚度范围1-20mm,重点检测常温冲击强度和缺口敏感性,确保高韧性应用如防护罩。

2. PC/ABS合金材料: 合金比例60/40至80/20,侧重低温冲击性能及相容性影响,用于汽车内饰件抗冲击评估。

3. PC光学透镜制品: 透光率要求≥90%,检测冲击后透光损失及低温韧性,适用眼镜和镜头防护。

4. 汽车灯罩用PC: 耐候性强化型,评估UV老化后冲击保留及穿刺能量,重点防止碎裂风险。

5. 电子外壳PC材料: 阻燃等级V-0,检测高温冲击强度及阻燃剂对韧性的影响,保障电器安全。

6. 医疗器械用PC: 生物相容性合规,侧重灭菌处理后冲击强度退化,用于手术器械外壳。

7. PC薄膜产品: 厚度0.1-1mm,检测薄层冲击穿透能量及延展性,适用包装材料抗撕裂。

8. PC玻璃纤维增强复合材料: 纤维含量10-30wt%,评估增强剂对冲击吸收的提升及界面粘结强度。

9. PC泡沫结构材料: 密度0.1-0.5g/cm³,检测多孔冲击吸收能力及压缩回弹性能,用于缓冲垫。

10. PC回收再生料制品: 源自工业废料,侧重老化后冲击强度衰减率及杂质影响,促进可持续应用。

检测方法

国际标准:

- ISO 179-1:2023 塑料—夏比冲击性能测定(试样尺寸80x10x4mm,冲击速度2.9m/s)

- ASTM D256-10 塑料Izod摆锤冲击试验标准(缺口半径0.25mm,与ISO试样厚度差异)

- ISO 6603-2:2020 塑料—落锤冲击穿刺试验(穿刺能量测量,冲头直径20mm)

- ASTM D3763-18 高速穿刺性能标准(冲击速度范围3-20m/s,与ISO速度参数不同)

- ISO 8256:2021 塑料—拉伸冲击强度测定(应变速率50-500mm/min)

- GB/T 1843-2008 塑料悬臂梁冲击强度试验(等效ISO 179,但试样尺寸为80x10x4mm)

- GB/T 1040.1-2018 塑料拉伸性能试验(拉伸速率50mm/min,与ASTM E8应变速率差异)

- GB/T 1634.1-2019 塑料热变形温度测定(载荷1.8MPa,温度速率120°C/h)

- GB/T 2411-2008 塑料邵氏硬度试验(A型硬度计,与国际洛氏硬度换算差异)

- GB/T 2408-2021 塑料燃烧性能测试(垂直燃烧法,与JianCe94评级方法一致)

检测设备

1. 冲击试验机: Zwick HIT5.5P型(冲击能量范围0.5J-50J,精度±0.5%)

2. 落锤冲击测试仪: Ceast 9350型(锤头质量0.5-30kg,高度0-2m,速度精度±1%)

3. 万能材料试验机: Instron 5969型(载荷范围0.01kN-50kN,位移分辨率0.1μm)

4. 热变形温度仪: Tinius Olsen HDT3 Vicat型(温度范围0-300°C,温控精度±0.3°C)

5. 低温冲击试验箱: Weiss WK11-340型(温度范围-70°C至150°C,均匀度±1.5°C)

6. 紫外老化试验箱: Atlas Ci4000型(UV辐照强度0.35W/m²,湿度控制10-98%)

7. 光谱光度计: HunterLab ColorQuest XE型(波长范围360-780nm,分辨率0.01nm)

8. 硬度测试仪: Wilson Rockwell 574型(洛氏硬度标尺M,载荷100kgf)

9. 熔融指数仪: Kayeness D4003型(载荷2.16kg,温度精度±0.2°C)

10. 动态力学分析仪: TA Q800型(频率范围0.01-100Hz,应变振幅±20μm)

11. 可燃性测试装置: Fire Testing FTT锥形量热仪(热释放率范围0-2000kW/m²)

12. 表面粗糙度仪: Mitutoyo SJ-210型(测量范围350μm,分辨率0.001μm)

13. 电子显微镜: JEOL JSM-7900F型(放大倍数50-100,000x,分辨率1nm)

14. 红外光谱仪: Thermo Nicolet iS50型(波数范围4000-400cm⁻¹,扫描速度0.2s)

15. 水分分析仪: Sartorius MA37型(称量范围0-100g,精度±0.001g)

北检(北京)检测技术研究院【简称:北检院】

报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。

检测周期:7~15工作日,可加急。

资质:旗下实验室可出具CMA/资质报告。

标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。

非标测试:支持定制化试验方案。

售后:报告终身可查,工程师1v1服务。

以上是关于聚碳酸酯抗冲击强度测试相关介绍,如果您还有其他疑问,可以咨询在线工程师提交您的需求,为您提供一对一解答。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外)。

服务优势

1、拥有完善的检测服务体系,科学、严谨、认证。

2、我院对已出过的报告负责。

3、提供编写MSDS报告、TDS报告服务。

4、检测服务领域广,可参考标准多(国标、企标、JianCe、工标、国际标准等)。

5、周期短,费用低,方案全。

6、支持定制化试验方案,数据更加科学准确。

7、全国上门取样/现场见证试验。

8、资质全,团队强,后期服务体系完善

报告作用

1、工业问题诊断:包括失效分析、科学诊断、数据验证等,可以快速检测出产品问题,尽快止损;

2、其他鉴定服务:协助相关部门证据链补充、证物材料补充、质量检测、样品分析;

4、研发使用:试验经验丰富,试验设备多,为科研工作提供数据支持;

3、高校论文:提供研究性实验数据、分析服务,给论文提供科学依据;

5、投标:检测周期短,准确性高,出具的第三方检测报告合法合规;

7、控制材料质量,进行产品内控,降低成本、风险。

试验流程

1、与工程师沟通,确定具体的试验方案,我方报价;

2、双方签订委托书,我方接收样品;

3、进行细节沟通,我方进行试验测试;

4、试验测试完成,出具检测测试报告;

5、委托完成,我方提供售后服务。

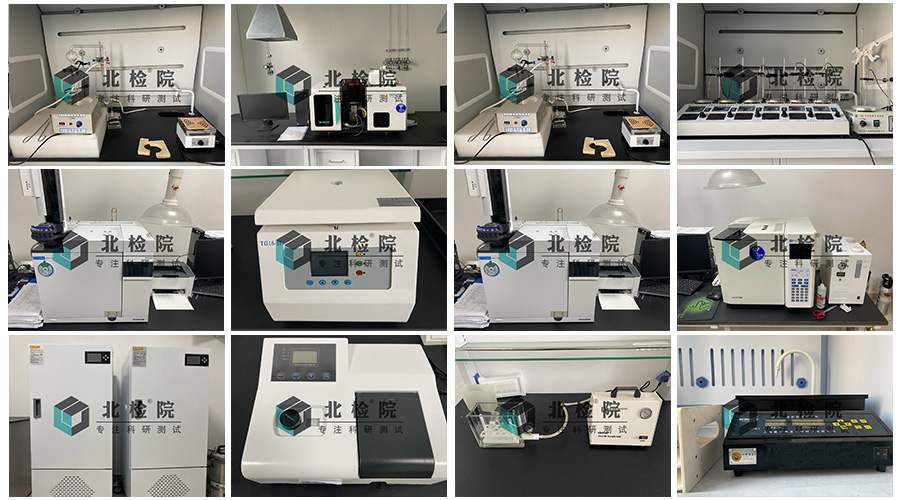

检测仪器(部分)

合作客户(部分)

上一篇:电子元件绝缘电阻检测

下一篇:医用导管细胞毒性与遗传毒性联合测试体系构建(ISO/IEC指南第9号)

本文地址:https://www.beijianceshi.com/bjcs-info/29601.html

最新检测

合作客户